Enviado por Lucas Ospina

El día que la Universidad le falló al estudiante

por Carla Gloria Colomé

[Publicado en El País]

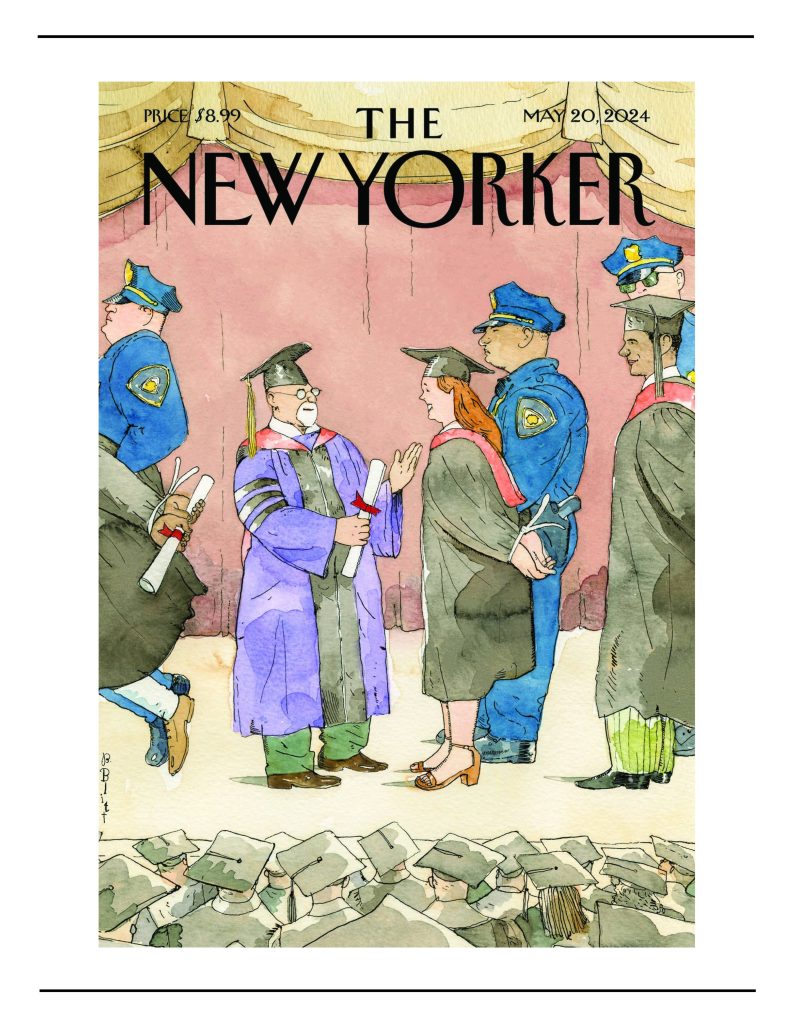

Cuando pase el tiempo, y los detenidos estén libres de cargo, y no queden sombras de la agresión, y hayan asistido a sus graduaciones y lanzado el birrete hacia el cielo de los Estados Unidos, los sucesos de finales de abril quedarán en la memoria como el día en que la Universidad le falló al estudiante.

En la tarde del jueves 2 de mayo, la oficina del rector Félix V. Matos Rodríguez envió un correo a todos los alumnos de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY). Yo estaba terminando mis créditos del programa de maestría de la escuela Craig Newmark de Periodismo. El correo llegó pasadas las cinco del día después de que los oficiales de la policía entraran al campamento del campus de City College, que los estudiantes plantaron en solidaridad con el pueblo palestino y en medio de la avalancha de protestas en el país. Como quien sabe de antemano lo que está atacando, el rector dejó claro en su mensaje que la comunidad universitaria “tiene el derecho constitucional a la libertad de expresión y el derecho a protestar”, y que el desalojo de las manifestaciones no se debía ni mucho menos a un ultraje de estas libertades, sino “a actos específicos y repetidos de violencia y vandalismo”. Ni más ni menos, la policía de Nueva York, por petición de Matos y Vincent Boudreau, el presidente de City College, desactivó las protestas de los estudiantes de CUNY justo a tiempo para regresar a las aulas luego de unas merecidas vacaciones de primavera, que unos aprovecharon para irse a las playas de Fort Lauderdale, o a los pueblos intrincados de Upstate, y otros para acampar en las inmediaciones de la calle Convent, en la barriada de Harlem.

Unos días antes de que lo desactivaran, visité el campamento donde unos pocos estudiantes de mi clase improvisaron una pequeña redacción, probablemente la primera de sus vidas, desde donde despachaban todo tipo de propuestas a medios locales, entrevistas a cadenas internacionales, y documentaban con la conciencia de estar formando parte de algo histórico. El campamento estaba repleto de casas de campaña, colchas, barriles de agua, gente que ofrecía pulóveres con letreros que pedían el fin de la guerra, tatuadores de figuras semipermanentes que imprimían el símbolo de la paz en el hombro o el cachete, y gente que agarraba el altavoz y gritaba Free, free Palestine! (Palestina Libre), mientras un coro joven repetía al fondo Free, free, free Palestine!

Ese día conocí a Danny Shaw, a quien le falló su Universidad, su colegio y sus colegas. Shaw, un ex profesor de casi dos metros, calvo, blanquísimo, que hablaba el español digamos que con guapería (con un deje cubano), me saludó como si me conociera de años. Fue un encuentro corto. Compartimos contactos y no hicimos nada con ello. Shaw comentó, como ya había sido noticia, de su expulsión del puesto de profesor adjunto de Estudios Latinoamericanos y del Caribe en el John Jay College of Criminal Justice, perteneciente al sistema de escuelas públicas de CUNY. La decisión vino luego de ser tildado de antisemita por hablar de genocidio. Aquella tarde que conocí a Shaw en el campamento me dijo, tranquilo pero no sin el dolor evidente, que se había quedado sin trabajo y que esto era algo propio de las dictaduras. Yo me había presentado como cubana. Unos años antes, entre sus viajes por Latinoamérica, estuvo trabajando en el barrio de Arroyo Naranjo, en La Habana. Sabía del lugar de dónde yo venía. Nos apretamos las manos para despedirnos. Luego supe que en la redada del 2 de mayo, donde la policía roció con gas pimienta como si se tratara de un perfume, golpeó a varios estudiantes con sus tonfas, fracturó el tobillo de uno y dos más perdieron los dientes, Shaw estuvo entre los casi 200 detenidos de la noche.

La consciencia de Shaw encendió la mía. Había presenciado a través de videos en redes sociales las detenciones violentas a los congregados en la Gould Plaza, justo frente a la Escuela de Negocios de la Universidad de Nueva York (NYU). También, en la noche del 30 de abril, vi desde mi cama cómo la policía entró en manada y limpió el césped verdísimo de Columbia y ocupó las instalaciones del Hamilton Hall. Pensé en cómo Columbia invitó días antes de las manifestaciones a una charla en sus aulas a Motaz Azaiza, el fotoperiodista que reportó por meses la guerra en Gaza, y que perdió al menos a 15 familiares por un ataque aéreo israelí. Lo que hace Columbia, lo que hacen las universidades, lo que hace el país, es capitalizar a gente como Azaiza, llevarlos a sus predios, y luego no prestarlos para ejercer la solidaridad. A espaldas de los estudiantes, y en complicidad con el silencio de muchos decanos y profesores, los rectores y presidentes levantaron el teléfono para entregar a los suyos. Las universidades han echado mano de la violencia para desactivar unas protestas que a quien más molesta es al poder. A Biden y a Trump, que están de acuerdo en esto, y a los padres que pagan las matrículas de sus hijos para que nadie estorbe su tranquilidad, ahora que se acercan los exámenes de fin de curso.

Las demandas de los estudiantes son, ante todo, una demanda al sistema, un reclamo directo a Occidente. Cuando mis colegas de CUNY exigen que la universidad se deshaga de todos los vínculos financieros con Israel, o que emita una declaración en solidaridad con el pueblo palestino, lo que realmente están pidiendo es un alto a la doble moral, que con tanta sutileza las escuelas se encargan de enseñar. Las demandas no son sólo demandas puntuales ni temporales. Y si se acabara mañana la guerra, las demandas seguirán. Por eso los estudiantes de CUNY piden estudios gratuitos y un salario justo para los trabajadores, porque las demandas, las protestas, la rabia, es contra el corazón del sistema de su país.

En dos años de estudios de periodismo en Nueva York, nunca pareció que hiciera falta mencionar la frase “libertad de expresión”, ahora que se habla de ello, como se habla de libertad académica, y de libertad en general. En un país que presume todo el tiempo de esas licencias, no es el antisemitismo lo que están combatiendo, es la libertad. En estos días de protesta, he visto de todo. La oferta de trabajo que pide que el estudiante, por favor, no se haya pronunciado nunca sobre el conflicto entre Israel y Gaza. El profesor que espera que envíen tres correos antes para poder redactar el suyo, porque el miedo a expresarse lo carcome. El mensaje oficial que pretende ser solidario, pero que no planta la rodilla con el estudiante. El estudiante graduado detenido, y un profesor diciendo que ese “ya no era su responsabilidad”. La gente a quien le da miedo dar like en una red social. El que comparte la solidaridad en las historias de su Instagram, porque sabe que van a desaparecer. El profesor que jamás extiende la mano. Los que tienen buenos puestos en cátedras de las mejores universidades del país, y que temen perder sus comodidades de tenure (por antigüedad). También estuvo el profesor que apoyó desde el primer día, que defendió con dientes a su estudiante, que organizó grupos de chats para guiarlos en las coberturas de las manifestaciones, y que ofreció un protocolo de cuidados. Esos, sin dudas, han sido los menos.

A esos profesores de las universidades de periodismo de Estados Unidos, que ahora no solo tendrán en sus aulas alumnos sino manifestantes, no solo tendrán aprendices de periodista sino a corresponsales del conflicto más importante de los últimos meses, a los cronistas del enfrentamiento con la policía: ¿qué plan tienen para la próxima clase? Las escuelas de periodismo de este país, especializadas más que todo en el arte de entrenar en las buenas prácticas del networking, de cómo venderte en una carta de presentación y cómo engañar en un currículum: ¿cómo van a posicionar en sus agendas el tema de libertad de expresión? La realidad siempre demuestra que son solo unos pocos los que se encargan de ella. Vengo de Cuba, un país donde me mandaron a callar, y llego a otro donde es conveniente callar. Callar para no perder el puesto, callar para que te contraten, callar para que te publiquen, y para que no te pase como a Shaw. No puedo venir de una dictadura para caer en la dictadura del miedo al poder, al dinero, al estatus y a la institución. Lo mejor que hacen los estudiantes es seguir siendo estudiantes hasta que puedan, una manera de alargar la libertad. Luego, cuando ocupen los puestos de sus profesores y sean periodistas de los renombrados medios del país, puede que comiencen a hipotecarla.

En mi bandeja de correo no han llegado nuevos mensajes. Ninguna autoridad escolar ha vuelto a mencionar las protestas, ni han condenado las detenciones violentas, ni han informado sobre qué cargos o no le pusieron a sus estudiantes o graduados, y cuál será el curso de los acontecimientos. La universidad le falló a sus estudiantes, y sabemos que no es la primera vez que lo hace. Se ha hablado mucho por estos días de abril de 1968, cuando los campus abrieron sus puertas para que desfilara la policía a apagar las concentraciones en contra de la guerra en Vietnam, o de las protestas de abril de 1985 en Columbia, en contra del apartheid en Sudáfrica. La Universidad siempre ha desactivado los reclamos y ha mirado a otro lado. Ahora, algunos colegios han comenzado a suspender las graduaciones y a impartir de manera remota las clases que restan. La Universidad nos ha dado una nalgada y mandado a la casa. Lo que sucede es que esta es una lucha atascada, el curso que viene, o el curso del futuro, cuando vuelvan a ser cómplices de otras guerras, un puñado de estudiantes volverá a estallar, hasta que algo acabe de transformarse.