Nota Editorial

En los últimos días, un hecho doloroso ha sacudido a nuestra comunidad universitaria y nos ha recordado, con dureza, la fragilidad de la vida y la urgencia de cuidar unos de otros.

Desde El González, expresamos nuestra solidaridad con quienes hoy atraviesan el duelo y, al mismo tiempo, reconocemos la necesidad de abrir espacios de reflexión sobre la forma en que convivimos, celebramos y nos acompañamos.

Publicamos el siguiente texto como una invitación a pensar colectivamente en la responsabilidad que compartimos de construir entornos más seguros, empáticos y atentos al bienestar de todos.

Nos Envían

De estas madrugadas de fiesta no todos salen ilesos

S. S. Gómez

Hay muertes que nos obligan a detenernos, no solo por lo que sabemos (o no) de ellas, sino por lo que nos revelan sobre nosotros mismos. El viernes en la madrugada, Jaime Esteban Moreno Jaramillo, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes, murió tras ser golpeado brutalmente en una calle en Bogotá. Tenía veinte años. Salía de una fiesta muy conocida entre los estudiantes. Las autoridades investigan, hay capturas y hay testimonios. Pero hay algo más, algo que nos interpela como comunidad universitaria.

No escribo esto para especular sobre culpables o móviles. Eso le corresponde a la justicia. Escribo porque hay una pregunta que nos atañe a todos y que no requiere conocer los detalles del caso para ser formulada: ¿qué estamos haciendo o dejando de hacer como comunidad estudiantil?

Jaime no es el primer estudiante que muere en circunstancias violentas tras una noche de rumba. No será, me temo, el último. Y aunque cada caso tiene sus particularidades, todos comparten un mismo escenario: jóvenes universitarios, noche de fiesta, alcohol de por medio y violencia desmedida. Es un patrón que se repite con suficiente frecuencia como para dejar de tratarlo como una anomalía estadística.

Los estudios sobre consumo de alcohol en población universitaria describen lo que ya sabemos por experiencia. La universidad es un periodo de transición donde el consumo forma parte de la cultura estudiantil. Beber es parte del rito, de la construcción de grupo, del tejido social. Pero aquí hay que detenerse. El alcohol, en cualquier cantidad, afecta el juicio, disminuye los umbrales de inhibición y altera la percepción del riesgo. No se trata solo del exceso. Se trata de que el consumo mismo modifica nuestra capacidad para tomar decisiones, para leer situaciones o para frenar impulsos. Y cuando ese consumo se combina con espacios de alta densidad, tensión social y códigos de masculinidad agresiva, el cóctel es explosivo. Hemos normalizado no solo la pérdida total de control, sino el consumo como condición necesaria para la diversión, como si no pudiéramos relacionarnos sin ese desinhibidor químico de por medio.

Pero hay algo más. Investigaciones recientes en contextos colombianos han identificado correlaciones entre lo que los psicólogos llaman “inflexibilidad psicológica”, la incapacidad para regular emociones difíciles, para tomar distancia de impulsos destructivos, y la expresión de agresividad. Estos patrones pueden explicar hasta el 40 % de la variabilidad en conductas agresivas en población joven.

Traducido del lenguaje académico, hay una proporción significativa de jóvenes que no saben qué hacer con su rabia, que no tienen herramientas para gestionar la frustración, que nunca aprendieron a desescalar un conflicto. Y esto no es solo un asunto individual, es un vacío formativo sistémico.

Porque aquí está la paradoja: nos educan para resolver ecuaciones diferenciales, para programar algoritmos complejos, para analizar modelos económicos. Pero ¿dónde aprendemos a reconocer cuándo estamos perdiendo el control? ¿Dónde practicamos la escucha activa, la empatía operativa, no como un concepto abstracto sino como una habilidad concreta? ¿En qué momento de nuestra formación alguien nos enseña que otro ser humano, incluso en conflicto, sigue siendo un ser humano?

La respuesta incómoda es: en ninguno. Asumimos que esas competencias vienen dadas, que la regulación emocional es un asunto privado, que cada quien debe aprender solo a tratar a los demás. Es una negligencia educativa que pagamos con vidas.

Y no se trata solo de lo que ocurre en las aulas. Se trata de lo que construimos o dejamos de construir como comunidad. Esos espacios de fiesta donde la comunidad está presente, donde participa, donde esta es, en alguna medida, responsable del clima que se genera.

¿Cuántas veces hemos visto situaciones tensas y hemos mirado para otro lado? ¿Cuántas veces hemos sido testigos de alguien que está claramente fuera de control por alcohol, por ira, por lo que sea, y no hemos intervenido porque “no es mi problema”? ¿Cuántas veces hemos normalizado niveles de agresividad verbal que deberían alarmarnos?

No hablo de convertirnos en policías morales. Hablo de recuperar algo tan básico como la responsabilidad colectiva. De entender que cuando salimos juntos, cuando compartimos espacios, cuando construimos cultura estudiantil, también construimos, o deberíamos construir, redes de cuidado mutuo.

Hay un documento que circula en redes, el comunicado de la familia de Jaime. Dicen que era “único, auténtico y católico”, que “dejó una familia totalmente destruida”, que “le cortaron sus sueños, sus planes y sus proyectos”. Es el lenguaje universal del duelo, las palabras que una familia usa para nombrar lo innombrable. Pero hay una frase que me detiene: “Le cortaron sus sueños”.

Porque esa es la verdad más dura, que no fue un accidente, no fue el destino, no fue mala suerte. Alguien decidió ejercer violencia extrema sobre otro ser humano. Y esa decisión, tomada en una madrugada de octubre, destruyó una vida, destrozó una familia y nos deja a todos con preguntas que no podemos seguir evadiendo.

¿Qué tipo de comunidad somos si esto sigue pasando? ¿Qué dice de nosotros que año tras año, fiesta tras fiesta, sigamos generando contextos donde la violencia es posible? ¿Hasta cuándo vamos a seguir llenando comunicados institucionales, encendiendo velas en redes sociales, expresando condolencias, para luego volver a lo mismo?

La reflexión sobre educación emocional, sobre cultura de fiesta, sobre responsabilidad colectiva, no puede seguir siendo reactiva. No puede aparecer solo cuando hay un muerto. Tiene que ser parte estructural de lo que entendemos por formación universitaria. Porque si solo estamos formando profesionales técnicamente competentes pero emocionalmente analfabetos, estamos produciendo una bomba de tiempo.

Las instituciones tienen su cuota de responsabilidad, sí, pero también la tenemos nosotros, los estudiantes. Cada vez que normalizamos la agresividad, cada vez que miramos para otro lado, cada vez que asumimos que la violencia es problema de otros, estamos contribuyendo a construir el escenario donde estas tragedias son posibles.

Jaime Esteban Moreno Jaramillo tenía veinte años. Estudiaba una carrera, tenía amigos, tenía familia, tenía futuro. Ahora tiene un nombre en las noticias y nosotros tenemos una pregunta: ¿qué vamos a hacer diferente?

Porque expresar pésame está bien, activar protocolos está bien, colaborar con las autoridades está bien. Pero si todo eso no se traduce en cambios reales, en cómo nos relacionamos, en cómo nos cuidamos, en cómo intervenimos cuando vemos que algo está mal, entonces solo estamos esperando a que el próximo nombre aparezca en los titulares.

Y el próximo nombre podría ser el de cualquiera de nosotros o el de alguien a quien queremos. Esa es la fragilidad de una madrugada: la distancia entre estar vivo y estar muerto puede ser tan corta como el tiempo que toma a alguien decidir que otro debe ser golpeado hasta morir.

No necesitamos conocer los detalles de este caso para saber que algo está profundamente mal. No necesitamos esperar el fallo judicial para entender que tenemos que cambiar. La evidencia está en las calles, en los hospitales, en los cementerios y ahora en los pasillos de la universidad. La pregunta es si vamos a seguir mirando para otro lado o si finalmente vamos a asumir que esto nos compete a todos.

Nos toca a nosotros responder.

Abrir grietas

Dana Rebolledo

En estas palabras quisiera compartir algunas reflexiones sobre mi experiencia exponiendo en La Vitrina, un espacio que me confrontó con dos retos: exponer un trabajo colectivo, rompiendo la seguridad de mantener el proceso cerquita y buscar que más personas se acercaran a las reflexiones que consideramos valiosas. Todo esto acompañado del miedo a mostrar algo que aborda temas como la habitabilidad en calle, el consumo de sustancias, el graffiti y la vida misma en la calle. No por considerar que estos temas no sean aptos, sino por el temor a hacerlo de forma poco sensible, a exponer los cuerpos y las experiencias que trabajamos junto al grupo de parcerxs en Mártires.

La exposición, titulada Cicatrizando la Calle, reunió unas latas de aerosol pintadas por ellxs y unas baldosas elaboradas por nosotros. Movilizamos esas latas hacia un contexto que no era su destino ni les pertenecía: una exposición de arte dentro de la Universidad de los Andes. Desde el inicio entendimos este gesto como algo transitorio. Las latas seguirán viajando en los talleres; las baldosas volverán a la calle.

Entonces, ¿qué sentido tiene para mí exponer? Simple: dialogar, articular, compartir, nutrirse, cuestionarse y, sobre todo, tejer comunidad. Mi práctica artística, desde el pregrado, ha estado ligada a lo comunitario, al activismo y, en los últimos años, también a lo pedagógico.

A veces me gustaría decir, de forma poética, que articular no es solo enviar correos o cuadrar fechas, sino conectar emociones. Pero en nuestro caso, articular un espacio para activar la exposición implicó varias conversaciones inconclusas por WhatsApp, demasiados correos electrónicos, una charla por Instagram, colarme en clases para invitar, una carta al departamento, un par de reuniones presenciales, mover la inauguración un mes y dejar la vitrina montada un par de semanas más.

Como si el hecho de exponer no fuera ya lo suficientemente desgastante. O como si el hecho de exponer fuera suficiente (que entiendo que para muchxs puede serlo). Pero lo que presentamos no dialoga con esa realidad. En proyectos como Cicatrizando la Calle, articular no es solo montar una exposición: es abrir un espacio que no puede quedarse quieto. Necesita activarse, nutrirse y mantenerse vivo.

Sin embargo, articular en la universidad fue un proceso duro. Sus tiempos, lenguajes y maneras no reciben con facilidad lo que viene de afuera, y me atrevería a decir que no responden a lo colectivo. Desde el estudiante que se negó a compartirnos un tinto, hasta los currículos de clase que, como me lo hicieron ver, pueden ser rígidos, como si la posibilidad de articular es cuando algo se concibe desde el inicio; como si cambiar algo pusiera en riesgo toda la meta. Pero entonces, ¿cuál es la meta?

Expusimos graffiti, y en mi experiencia el departamento no sabe recibirlo. El graffiti no pide permiso, y tal vez por eso no cabe en la universidad, porque para crear allí hay que pedir permiso. Entre muchas cosas que he aprendido desde que me gradué, una destaca: el arte sucede cuando se mira hacia afuera, cuando se recuerda que un muro no es solo soporte, sino frontera.

Fue curioso cómo un rayón ajeno o unas latas vacías que no hacían parte de la exposición se asociaban a nuestro trabajo, buscando responsables para limpiar y organizar, sin ver la línea, el gesto, el material o la técnica. El graffiti es escritura; quien hace graffiti es un escritor callejero. Pero no todo lo que se escribe con aerosol es graffiti. El graffiti no se enseña: de él se aprende. Y quien lo hace responde a una cultura. ¿Hay espacio para esta cultura en la universidad? ¿Cómo se pueden vincular los procesos de lxs egresadxs con los del departamento? ¿A lxs estudiantes les interesa?

¿Logramos articular un espacio? Sí. Y fue gracias a quienes respondieron los mensajes, ayudaron a gestionar y sostuvieron la voluntad de reunirse y de hacer. Reunirse con Lxs perrxs del consejo fue clave, al igual que las modificaciones que nos flexibilizaron desde el equipo de La Vitrina y la clase de Lucas —Arte y comunicaciones—, que ofreció escucha, apertura y flexibilidad. A las estudiantes que quisieron salir a la calle con nosotros y conocer más del proceso, del abordaje comunitario y de los saberes de quienes hacen de la calle su universidad: gracias por la motivación.

Pudo haber sido más fácil, pero sí se puede articular algo. Y, sobre todo, se pudo haber hecho más: ¿qué habría pasado si quienes pintaron las latas hubieran entrado a la U? ¿Si hubiéramos podido pintar un muro con lxs estudiantes? ¿Si de ahí nacía un espacio de creación callejera? Muchas ideas quedaron flotando, pero antes de retomarlas habría que descansar del desgaste que implicó esta búsqueda. Porque, para un colectivo que trabaja desde lo comunitario y la autogestión, sostener una gestión así es muy difícil.

Quizás de eso se trató exponer: de abrir una grieta por donde se cuela la calle, su gesto y su vida, recordándonos que “las flores también crecen en la basura”.

Si alguien quiere articular o continuar esta conversación: IG @artesana_colectivo

El arte de VOLVER a sentir

Paula Bermejo

Hace unos días abrí una caja que llevaba años guardada. Dentro estaban mis cartas antiguas, pedazos de un corazón que alguna vez se rompió sin hacer ruido. Cartas escritas con la urgencia de quien no sabe cómo dejar de amar, de quien imploraba no volver a sentir, no volver a doler. Eran solo para mí, esas que no quiero que nadie lea por error, porque en cada línea respira la fragilidad de una persona que temía no poder volver a confiar su corazón a nadie.

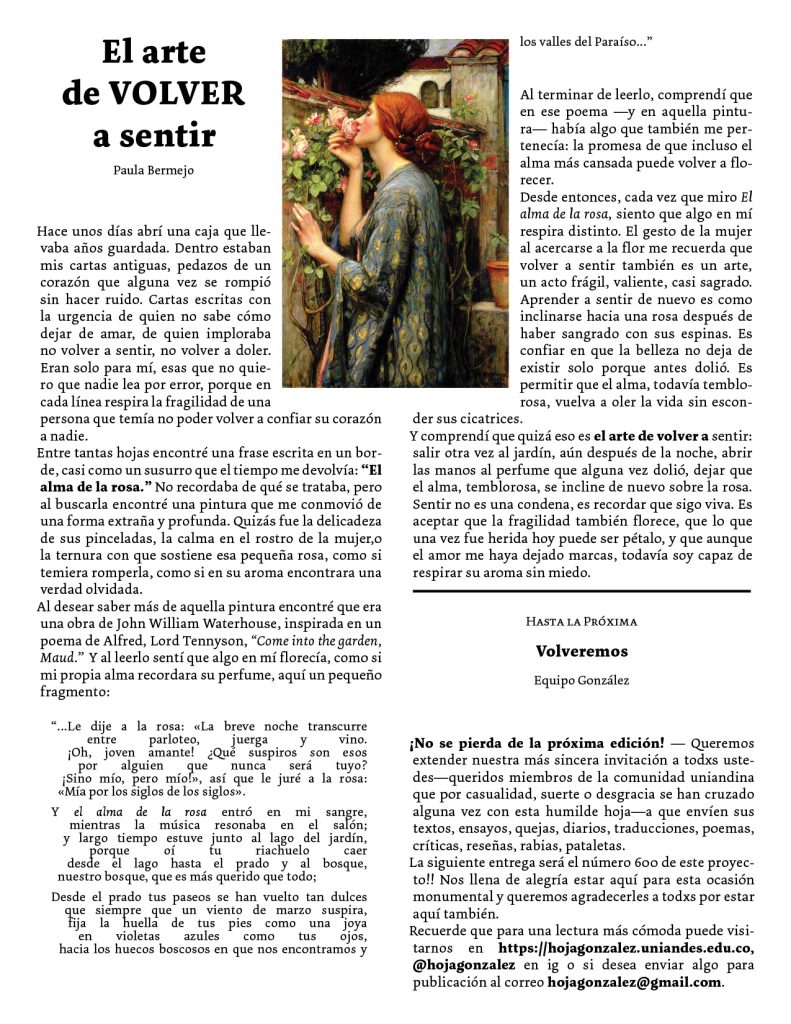

Entre tantas hojas encontré una frase escrita en un borde, casi como un susurro que el tiempo me devolvía: “El alma de la rosa.” No recordaba de qué se trataba, pero al buscarla encontré una pintura que me conmovió de una forma extraña y profunda. Quizás fue la delicadeza de sus pinceladas, la calma en el rostro de la mujer, o la ternura con que sostiene esa pequeña rosa, como si temiera romperla, como si en su aroma encontrara una verdad olvidada.

Al desear saber más de aquella pintura encontré que era una obra de John William Waterhouse, inspirada en un poema de Alfred, Lord Tennyson, “Come into the garden, Maud.” Y al leerlo sentí que algo en mí florecía, como si mi propia alma recordara su perfume, aquí un pequeño fragmento:

“…Le dije a la rosa: «La breve noche transcurre

entre parloteo, juerga y vino.

¡Oh, joven amante! ¿Qué suspiros son esos

por alguien que nunca será tuyo?

¡Sino mío, pero mío!», así que le juré a la rosa:

«Mía por los siglos de los siglos».

Y el alma de la rosa entró en mi sangre,

mientras la música resonaba en el salón;

y largo tiempo estuve junto al lago del jardín,

porque oí tu riachuelo caer

desde el lago hasta el prado y al bosque,

nuestro bosque, que es más querido que todo;

Desde el prado tus paseos se han vuelto tan dulces

que siempre que un viento de marzo suspira,

fija la huella de tus pies como una joya

en violetas azules como tus ojos,

hacia los huecos boscosos en que nos encontramos y los valles del Paraíso…”

Al terminar de leerlo, comprendí que en ese poema —y en aquella pintura— había algo que también me pertenecía: la promesa de que incluso el alma más cansada puede volver a florecer.

Desde entonces, cada vez que miro El alma de la rosa, siento que algo en mí respira distinto. El gesto de la mujer al acercarse a la flor me recuerda que volver a sentir también es un arte, un acto frágil, valiente, casi sagrado. Aprender a sentir de nuevo es como inclinarse hacia una rosa después de haber sangrado con sus espinas. Es confiar en que la belleza no deja de existir solo porque antes dolió. Es permitir que el alma, todavía temblorosa, vuelva a oler la vida sin esconder sus cicatrices.

Y comprendí que quizá eso es el arte de volver a sentir: salir otra vez al jardín, aún después de la noche, abrir las manos al perfume que alguna vez dolió, dejar que el alma, temblorosa, se incline de nuevo sobre la rosa. Sentir no es una condena, es recordar que sigo viva. Es aceptar que la fragilidad también florece, que lo que una vez fue herida hoy puede ser pétalo, y que aunque el amor me haya dejado marcas, todavía soy capaz de respirar su aroma sin miedo.